-siempre lo serás-

Niña mía, hace más de tres décadas nos estrenamos en este mundo una fría madrugada de setiembre, tú como ser humano y yo, como tu madre. El reloj marcaba las 05:40, y apareciste tan rápido que todos los miedos de las largas jornadas de trabajo de parto de las que me habían hablado, desaparecieron en el instante de tu llegada. ¿Di a luz? ¿yo lo hice? Hoy, niña mía, diría que fuiste tú la que encendió mi luz y eres tú, la que sigue alumbrando cada una de mis horas.

Quién diría que el mundo para el que te preparé no es ni la mínima parte del que tenía previsto. Ni tú ni yo hubiéramos imaginado jamás todo lo que hemos vivido en las últimas décadas, menos en estos últimos años. Sin embargo, justamente ha sido – en esta etapa – cuando has tomado más impulso y fuerza para desplegar tus alas.

Niña mía, en ti desaparecen mis miedos porque me regalas tu valentía, se esfuman mis dudas porque contemplo con admiración tus seguridades, se humanizan mis errores como madre porque veo tus aciertos y se borran mis tristezas cuando escucho tu maravillosa carcajada. Me das luz.

Y aquí estoy, gozando del beneficio de seguir siendo tu madre y no lo disimulo cuando te digo cosas que a veces no quieres escuchar, cuando te pregunto si has comido o dormido bien, cuanto te digo que hagas una pausa y no trabajes tanto, cuando quiero saber más de lo que me confías , cuando me muerdo la lengua y me pico por lo que me dices y esa maternidad se confirma cuando tú te molestas conmigo por algunos de mis comentarios – que por cierto, te pueden parecer impertinentes pero yo los considero certeros, touché– .

Niña mía, creo que hice bien cuando te susurraba continuamente que ser mujer era un reto enorme, que ser de contextura pequeña no era broma ni iba a ser fácil y que, pasara lo que pasara, la lectura siempre iba a ser la mejor compañera. Tú también me llenaste de susurros cuando me dijiste que no tenía que querer a todo el mundo, ni que todo el mundo tenía que quererme, que debía aprender a decir «no» y me diste una de las mejores lecciones: suelta, madre, suelta. Y juntas nos susurramos que las pérdidas podían traer alivio y las despedidas no tenían que ser tan dolorosas, que era fundamental perdonar pero sobre todo, perdonarSE; que no servía amar sino partimos de amarNOS.

Niña mía, la vida cambió y ahora siento que tú cuidas más de mí que yo de ti. Observas con paciencia y cariño cada una de mis decisiones, me aclaras la mente cuando me asaltan las dudas, cuidas mi salud, me tomas de la mano para cruzar la pista para que no lo haga como una loca condenada y pones límites a mis torpezas sin temor alguno.

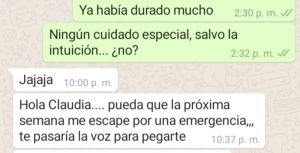

Y en este mundo de cabeza, niña mía, conservamos la complicidad de reírnos juntas, de burlarnos de nosotras mismas; sigues asaltando mi closet cuando te da la gana, compartes conmigo los planes que tal vez no lleguen pero que disfrutamos en el mundo del “podría ser”. Seguimos leyendo juntas; continuamos disfrutando de placeres culposos, hablando de temas profundos y también de huevadas. Y en todo lo anterior: iluminas mi alma.

Porque hoy, niña mía, todo se reduce a ti. Tu padre, tu hermano y yo no seríamos los mismos sin esa luz que se encendió un 13 de setiembre hace ya treintaiún años .

Vamos empezando la quinta semana y ya sabemos que seguiremos en esta rutina de vivir “un día a la vez”.

Vamos empezando la quinta semana y ya sabemos que seguiremos en esta rutina de vivir “un día a la vez”.